ご存知ですか(2021)

2021年12月

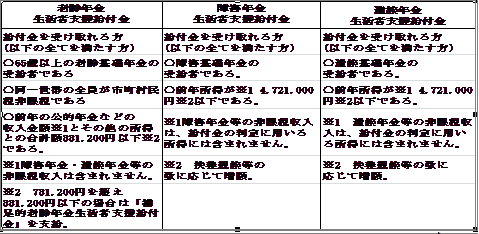

「年金生活者支援給付金制度」について

★年金生活者支援給付金制度は、老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受 給している人で、令和3年度において、所得額が前年より低下したことなど により、新たに年金生活者支援給付金の支援対象となる方には、令和3年8月31日から順次、 日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。

★老齢基礎年金を受給している人の訴求要件は、

1,65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。

2,同一所帯の全員が市町村民税非課税者である。

3,前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が88万1200円以下である。

の全てを満たしている人です。

★給付額は、月額5030円を基礎に、保険料納付済み期間などに応じて算出されます。

年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

くらしの相談センター 小山 武 090-3502-6811

2021年11月

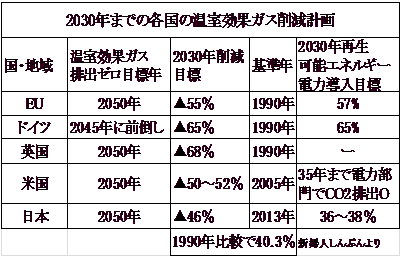

気候変動・2030年までがカギ

日本では40℃を超える酷暑や観測記録を塗り替える大雨。アメリカの北西部沿岸とカナダ、カリフォルニア州、地中海沿岸などの温帯地域では50℃前後の熱波。ヨーロッパ、中国では豪雨による大洪水の発生。大規模な森林火災や氷河や氷床の溶解などの増加など等。激しさを増す極端な現象も、気候危機の始まりにすぎないといわれています。危機的事態を克服するためにできることは何か。

国連のIPCCの報告書で地球の平均気温は産業革命以降、約1・1℃上昇。今後世界の平均気温が1・5℃上昇すると、熱波が多発する。また海中でも多様な生態系の中心を担うサンゴは1・5℃上昇で70~90%失われ、2℃上昇すると白色化しほぼ死滅するといわれています。 今もシベリア等の永久凍土地帯で土壌中の有機物の腐敗が進みCO2やその20倍以上の温室効果ガスがあるメタンが大量に放出されています。

又各地で頻発している大規模森林火災は、CO2を放出するだけではなく、CO2の吸収源(花や木や森)を減らします。そして温暖化が進みある転換点を超えたら、地球のシステムが激変し人類の生存も脅かす「回復不能な破滅的状況」に至りかねません。

このままでは10年弱でCO2など温室効果ガス排出許容の上限に達すると言われています。

10月31日から開かれているCOP26で解決の糸口が見いだせるか?

注目を集めています。

2021年10月

「抗体カクテル療法」ってなに?

最近、新型コロナウィルスの治療法で新聞やテレビでよく見たり聞いたりする「抗体カクテル療法」ってなに?

新型コロナウイルスが増殖するのを防ぐ2種類(カシリビマブ、イムデビマブ)の抗体を混ぜ合わせて使用するため、「抗体カクテル療法」と言います。

抗体がウィルス(抗原)の表面にあるスパイク状の(テレビ・新聞などの映像や写真で出ている物質)タンパク質に結合し、人の細胞に侵入するのを防ぎます。

発症から7日以内の軽症から中等症、特に肺炎を起こしていない初期の患者に投与することで、ウィルスの増殖を阻止し重症化を防ぐ効果があるといわれています。

副作用(発熱、吐き気、不整脈、全身のかゆみ、など)が出ることがあるので安全な環境を確保するため必ず医療機関で行うことが基本です。

※注 抗体とは人の体に、抗原(ウィルス)が侵入すると反応して体内にできる物質。

2021年9月

気を付けたい生前贈与の注意点

死後に家族が困らないよう、生前のうちに自宅不動産を配偶者や子の名義にしたい。司法書士はこのような相談を日常的にお聞きします。通常、生前贈与を検討することになりますが、そこには気を付けなければならないポイントがいくつかあります。

贈与は契約ですので、当事者間で贈与契約書などを取り交わします。これに権利証、印鑑証明書及び住民票などを添付すれば登記申請ができてしまいます。しかし、これをすることにより贈与税の納付義務が生じます。

「配偶者控除」の対象となる場合や、「相続時精算課税制度」を利用する場合は高額な税金を回避できますが、制度の対象となるか否かを慎重に検討しなければなりませんし、デメリットも存在します。また、その年の申告期間内に税務署に申告や届出をしなければなりません。生前贈与をするときは税理士に相談をすることをお勧めします。

生前贈与の場合、登記申請時に納める登録免許税の税率が、死後に相続人へと名義変更する場合の5倍となります。生前贈与は、死後の相続手続に比べて高額の税金が掛かる傾向が強いということです。

死後への備えをする場合、贈与よりも遺言書の作成の方が適しているケースも少なくありません。実務においては、当初生前贈与のご相談だった案件が最終的に遺言書の作成に落ち着くというケースが多いです。

死後への備えは思い立ったが吉日です。是非、気軽に専門家へご相談ください。

2021年8月

親が介護施設に入所、実家が空き家に・・・。

空き家を相続したが、管理に困っているどうしたものか。

『空き家問題』とは、都市でも地方でも空き家が増えていて、2013年の総務省調査によると全国の

空き家は約820万戸、全所帯の7戸に1戸が空き家という状況で33年頃には3戸に1戸が空き家と

いう予測もあるそうです。

そのような時,何が問題?空き家を放置しておくと草木が伸びすぎて、害虫が発生、雨漏れや崩壊が起こって近隣に迷惑をかけるなど、問題が大きくならないように適正な管理が必要です。

多くの自治体が空き家の管理・活用の支援をしています。役所の相談窓口を訪ねてみてください。

家屋が倒壊して通行人にケガをさせるなど深刻な被害が起き、所有者に損害賠償が請求されることがあります。

これから空き家を相続するかもしれないという場合は、家も含めた遺産全体で損得や、利活用の方法等を考えて相続するか放棄するか、どう分割するかなどを決めたほうが良いです。相続する家が古くて売却が難しく取り壊して土地を売るとなったときは、家の解体費用も含めた遺産分割をして、相続をした人が取り壊す、又は相続人全員で取り壊しを依頼し解体費用を支払ったうえで遺産を分割するなど方法はいろいろあります。弁護士等に相談して、適切な方法を見つけましょう。

★親が存命中の家を、住まないと分かっていても、子が処分するのは“罪悪感”とのたたかいです。

子が葛藤せずに家の活用法を考えられるようにしておきたいものです。

2021年7月

困っている方々への空きアパート【再生プロジェクト】

不動産業者としてお部屋探しをする中で、どうしてもお部屋を決める事が難しいお客様がいらっしゃいます。高齢者・障害者・外国人等・・・。

何とかこの様な困っている方々の力になれないかと思い、思い立ったのがこの空きアパート再生プロジェクトです。

場所は川崎市幸区塚越2丁目252-6 三栄荘。2DKの広いアパートですが、築年数が古く、8部屋が空いていて中はボロボロ。大家さんは貸したいけれど、リフォームに多額の費用を出すことはできない。そこで弊社と川崎市と中高年事業団やまて企業組合(だいJOBセンター)とで共同にプロジェクトを行いました。

やまて企業組合がリフォーム費用の半分以上を負担し、この8部屋を借り上げ、リフォームを行う。大家さんは安定した収入が入る。そして困っている方々が住むことができる。全員がウイン・ウインなプロジェクトにしました。

大切なのは①賃料、②誰が入居できるのか。

①に関しては、生活保護の家賃補助内で入れること。②に関しては、困っている方を優先的に入居できるようにすること。この2つに重点をおきました。

困っているというのは色々あります。将来お金がなくなってから引っ越すのは不安。高齢で職がなく、引っ越しも断られてしまう。生活保護の申請なんてやり方もわからない。夫婦で住みたい、子供と3人で住みたい・・・。悩みはたくさんありますよね。

賃料相場よりも大幅に値下げしているため、インターネット等による募集は一切しない。 川崎市や公社、相談センターなどから本当に困っているな、という人にお声をかけていただいております。

もっと皆が生活しやすい街になればと思い行ったこのプロジェクト。

もしも本当に困っていたら是非、くらしの相談センターにご相談ください。

株式会社川崎中央プランナー

専務取締役 木村朝教

2021年6月

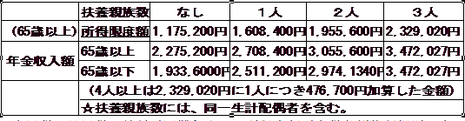

【市民税・県民税】の

減免制度の活用を!

(川崎市の独自制度)

市民税・県民税の納付が困難な方で、所得金額が市税条例施行規則で定める上記の金額以下の方は、市・県民税の減免が受けられる川崎市の独自の減免制度があります。年金者組合では毎年6月に集団で「免税申請」を行っています。が【今年も集団では行いません】

★「納税通知書」が届いてから「免税申請」及び「生活状況申立書」を提出します。それまでは提出しないでください。

年金者組合川崎みなみ支部の相談会

日時 6月23日(水) 9:30~10:30

場所 教育文化会館 2階 第1会議室

持参するもの 「納税通知書」「印鑑」「筆記道具」

「減免申請書」及び「生活状況申立書」(納税困難理由など記載)に記載し、役員 が預かり、市税事務所に届けます。

〇当日相談に来られない方は、相談会までに年金組合の役員に「減免申請書」と「生活状況申立書」を記入の上お渡しください。

連絡先 090-1768-1112(小竹)090-3695-2940(田辺)

2021年5月

75歳以上の医療費、窓口負担2倍化は許せない!

読者の皆さんは、75歳の医療費窓口負担2倍化法案が通ってしまってからこの一文を読まれているかもしれない(書いているのは24日)。このコロナ禍において一番やってはならない法案を自民・公明の与党は、何が何でもやろうとしているからだ、怒りで胸が締め付けられる。

川崎市には「川老」と呼ばれる、医療費ゼロ制度があった。革新自治体の時である。国の言いなりになっている今の市長とは大違いで、67歳になると医療費の窓口負担はなかった。75歳以上の医療費窓口負担2倍化のままでいいわけがない、高齢者は「もう通院できなくなる」「年寄りは長生きするなと言われているようだ」と悲痛な声をあげているからだ。

もともと、この法案は経団連肝いりで、「全世代型社会保障検討会議」という、もっともらしい「会議」を立ち上げ、現役世代にも「社会保障がいきわたるように」と進めてきた。ところがどうだろう、この法案を通すことによって削減される国の予算は1890億円。そのうち、2割化で浮く金額が980億円であり、最も腹立たしいのは年寄りが病院にかからなくなることで「節約」できる金額が900億円(3年後は1050億円)と見込んでいるからだ。つまり、年寄りにとっては、ただでさえ高い(現役世代の4倍から6倍の負担)医療費に加え、それが2倍になるということだから、病院に行くことすら躊躇せざるを得なくなり受診抑制となってしまう。これを見越しての法案の制度設計を許していいのか。実は、「現役世代にもいきわたる社会保障」と言ってきたくせに、現役世代の負担減は月にして350円という。しかも、菅首相は、高齢者の医療費2倍化による受診控え影響額について、「聞いてなかった」と言い放ったのだ。あまりにも無責任、このような法案が続いていいわけがない。撤回するのが筋だし、通してしまった以上、

野党連合政権で廃止するしかない。

川崎市社保協事務局長 光野正洋

2021年4月

川崎市複合福祉センター「ふくふく」が開設(日進町)

この施設は宮原春夫元市議が市民の皆さんの強い要望を議会質問で繰り返し取り上げ8年前に特別養護老人ホームと障害者入所施設の建設が約束されていた待望の施設です。

施設は、6~8階は特別養護老人ホーム。8階は聴覚障害のある方専用となっています。短期入所の枠もあります。

4~5階は障害者支援施設(入所)です。最終的にグループホームなど地域で自立した生活ができるようにすることを目指す施設として位置づけられています。

3階には、発達相談支援センター(発達障害のある方やご家族の支援を行う)、南部就労援助センター(障害者の就労相談、就労体験や職場実習などを行う)、ひきこもり地域支援センター(本人や家族の相談に基づき支援を行う)があります。

2階には、総合リハビリテーション推進センター。障害者手帳の審査や、高齢者や障害者等のサービスの向上・ネットワーク化等を行う機関で、南・中・北部の各センターを統括し調査研究や連携調整、人材育成を担います。

2~3階の南部リハビリテーションセンターには、地域生活支援を行う地域連携室、在宅支援室、があります。

1階には保育園、介護小規模多機能居宅介護、定期巡回・随時対応訪問介護看護、地域交流スペースがあります。

市民や障害者などの当事者の皆さんの要求、要望でできた施設、より市民が使いやすいように見守っていきます。

そして高齢化が進む中、待機者が多い特別養護老人ホームの増設は待ったなしの状態です。共産党市議団は毎回の議会で特養ホーム建設を急ぐよう取り上げています。

市会議員 片柳すすむ

2021年3月

マイナンバーカードについて考える

2016年1月に交付が始まったマイナンバーカード、今年1月20日時点での普及率は24・8%にとどまっています政府が国民に伝えていないマイナンバーカード(以下カード)の問題点を探ってみる。

●作成・利用は義務ではない

カードの作成・所持・利用は、義務ではなく任意です。選択権は私たち国民・在留外国人にあります。

カードそのものは顔写真付きの身分証明書にもなりますが、免許証やパスポートも使えますし、免許証返納も警察

署で身分証明書として使える「運転経歴証明書」を発行してもらえます。

●観測報道に惑わされない

この間、政府や与党は「2024年までに運転免許証とカードを一体化する」「保険証は将来廃止し、カードに統

一する」「小中学生の成績や学習履歴をマイナンバーにひも付けてデータベース化する」などデジタル改革に関連

する施策を検討しているとの報道が流れていますが「個人情報の漏洩が怖い」「政府を信頼できない」「管理・監

視社会化に反対」「カードのメリットがよく分からない」など正しい判断をしていることの証だといえます。

●医療情報

患者にとって秘匿性の高い個人情報です。医療従事者は法律で課せられた守秘義務だけではなく、古くから継承さ

れている倫理観を持って、カルテをはじめ患者の個人情報を管理・保護しています。医療情報は、本人の同意のも

と、医療・医学の向上や患者(国民)の健康に寄与する使い方に限定すべきです。しかし、カードやマイナンバー制

度は、医療情報の漏洩悪用、営利企業などによる医療情報の目的外利用、公的医療の給付抑制など、多くの危険を

はらんでいます。(新かながわより抜粋詳しくは神奈川県保険医協会 のホームページを参照)。

2021年2月

必要な人は利用しよう、生活保護は権利です

現在の生活保護は、1950年に「生活保護法」がつくられスタートしました。

憲法25条で、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。そして“生活保護法”では

第1条この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の度に応じその最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とする。

第3条この法律により保証される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならない。と定められています。

生活保護法では、生活が苦しいときは誰でも生活保護を申請でき要件を満たせば差別なく平等に受けることが出来るのです。しかし日本では収入が最低生活費未満の人が生活保護を受けている割合は2割に満たないのです。

(ちなみにヨーロッパ諸国では、9割の人が利用しています)

行政からの利用者を減らすための政策、それによる生活に困難を抱える人同士のバッシング等で日本独特の偏見や誤解が生まれています。生活保護は働いていても収入や年金が少なく生活できない人は申請できます。

保護費は厚労省が定める最低生活費から収入を差し引き、不足分を給付する仕組みです。

生活保護を利用することは恥ずかしいことでも引け目を感じることでもなく、この国に住む一人一人の権利です。困った時にはみんなが堂々と生活保護を利用しましょう。

2021年1月

確定申告に取り組もう、今年の特徴と注意点

確定申告期間2021年(令和3年)2月16日(火)~3月15日(月)

☆今年の確定申告の6つの変更点☆

①、基礎控除10万円の増額で48万円=改正前は全ての人が一律で38万円の控除でしたが10万円増額されました。

②、青色申告特別控除=65万円・55万円・10万円の3種類に変更されました。

③、給与所得控除10万円の減額=一方で基礎控除が10万円増額されたため、会社員など多くの給与所得者は

プラスマイナス0となります。

④、所得金額調整控除の新設=給与所得控除の減額により、給与収入850万円を超える方は増税になりますが、

その中で一定の要件に該当する人は税負担を軽減する「所得金額調整控除」の対象になり、増額を回避

することができます。

⑤、未婚のひとり親も寡婦控除の対象に=性別や既婚歴に関わらず、所得金額48万円未満の子を扶養している

場合は「ひとり親控除」が適用になり、35万円控除が受けられます。

⑥、配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し=給与所得控除の減額と基礎控除額の増額の

影響により、配偶者控除や扶養控除などを受けるための合計所得金額要件が変更になります。

くらしの相談センター

小山 武